ABテストは、Webサイトの効果を検証する方法の一つです。Webサイトを訪れたユーザーを、内容の異なる2つのサイトに振り分け、どちらがより効果的かを確認します。

今回は、ABテストの概要やメリット、種類、検証箇所、実施手順、注意点などを紹介します。ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- ABテストの意味や定義、メリット

- ABテストの仕組みや実施方法

- ABテストを実施する際の注意点

目次

ABテストとは

ABテストとは、AパターンとBパターンの2つの要素を用意し、それらをユーザーに対してランダムに表示することで、どちらのパターンがより有効かを検証することです。

以下のような施策を見直し、最適化することを目的に実施されます。

- LP・web広告

- ECサイト

- アプリ

- メールマガジン

また、ABテストは、WebマーケティングにおけるCRO手法(コンバージョン率最適化)としても効果的です。

ABテストのメリット

ABテストの主なメリットとしては、以下が挙げられます。

- 短期間・低コストで効果的な施策の打ち出しが可能

- ユーザー理解の向上により成果につながる勝ちパターンを導き出せる

- リニューアルや施策変更のリスクを回避できる

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

短期間・低コストで効果的な施策の打ち出しが可能

ABテストのメリットの一つが、短期間・低コストで効果的な施策を打ち出せることです。

ABテストにおけるAパターンとBパターンは、検証箇所を除けば同一の内容です。また、一度に検証する要素は一つずつに絞ります。これにより、施策の有効性を客観的に判断することが可能です。効果の大きさが数値化されるため、正確かつ迅速な意思決定にも役立ちます。

また、ABテストは、検証したい箇所だけを変更すれば開始できるため、全体をリニューアルして複数の広告を出稿する場合よりも、時間とコストを大幅に削減できるでしょう。

ユーザー理解の向上により成果につながる勝ちパターンを導き出せる

Webサイト上の成果につながる勝ちパターンを見つけることも、ABテストのメリットの一つです。

Webサイトの成果は、集客と接客の2つの要素によって決まります。例えば、資料請求数の向上を目指す場合、広告配信のクリエイティブやLPのファーストビューなど、集客と接客の観点での改善が必要です。

また、ABテストでは、サイト内のさまざまなコンテンツに対して実施できます。テストの結果をもとに、ユーザーの興味を引くビジュアルや要素を分析することで、よりユーザーのニーズに合った、成果につながる勝ちパターンを探ることも可能です。

このように、ABテストを重ねて軽微な改善を繰り返すことで、結果の出るサイトに成長していきます。

リニューアルや施策変更のリスクを回避できる

新しいUI設計やコンテンツをテストせずにリニューアルすると、場合によっては大きな損害を招く可能性もあります。影響はサイト全体に及ぶため、CVRの低下など悪影響が生じるリスクがあります。

しかし、ABテストを活用することで、マイナーチェンジを行いながら勝ちパターンのみを本番環境に反映できます。そのため、リスクを半減以下に抑えられるでしょう。

リニューアルに伴うリスクを回避しながら、最適な改善策を探求するためには、ABテストの活用が不可欠です。ABテストは、リスク管理と成果最大化を両立させる強力な手法と言えるでしょう。

ABテストの種類

ここからはABテストの種類として、以下の4つを紹介します。ぜひ参考にしてください。

- 同一URLテスト

- リダイレクトテスト

- 複数ページテスト

- 多変量テスト

同一URLテスト

同一URLテストとは、URLを変更せずに特定の要素や見た目を変更して、ユーザーの行動を比較するABテストの一種のことです。具体的には、ボタンの色やテキスト、画像などを変更し、それぞれのバージョンでのクリック率やコンバージョン率を測定するやり方です。

同一URLテストは、特にランディングページや広告バナーなど、一つのページ内で細かい要素の最適化を行いたい場合に有効です。また、ソースコードを書き換える必要がないため、比較的手軽に実施できます。

リダイレクトテスト

リダイレクトテストは、テスト対象のWebサイトに訪問したユーザーを異なるURLに振り分けて比較するABテスト方法です。

既存のページとは別に新たなデザインのページを用意し、ユーザーをランダムに振り分けることで、どちらのパフォーマンスが良いかを検証します。サイト全体のデザイン変更や、構成の大きな変更を伴う場合に適しているため、サイトリニューアル時に活用される傾向です。

ただし、オリジナルページとリダイレクト先のページを用意する必要があるため、手間がかかります。また、リダイレクトテストを行う際にはSEOへの影響も考えておく必要があります。

複数ページテスト

複数ページテストとは、サイト内の複数のページにおいて、構成やデザインを変更し、効果を検証する方法のことです。

例えば、ECサイトの購入フローにおいて、カートページや決済ページのレイアウトを変更し、どの流れが最もスムーズに購入完了につながるかを確認するといったものが挙げられます。

複数ページテストはユーザーの動線やコンバージョン率の改善に役立ち、特に長い遷移が発生するサイトにおいて効果的です。なお、複数ページテストは単一ページテストよりも複雑になる可能性があります。

多変量テスト

多変量テストは、一つのページ内で複数の要素を同時に変更し、それぞれの組み合わせによる影響を分析する方法のことです。具体的には、ボタンの色とキャッチコピーを同時に変更し、それらの組み合わせがコンバージョン率に与える影響を調査するなどです。

多変量テストは、単純なABテストよりも詳細なデータを取得できるため、サイトの最適化において高度な分析が可能になります。ただし、効果を判断するにあたって必要なデータ量が増えるため、訪れるユーザー数やアクセス数の多いサイト向けの手法です。また、必要なデータを確保して正確な結果を出すためには、テスト期間が長くなる可能性も拭えません。

ABテストの効果がでやすい検証箇所

ここからはABテストの検証におすすめの実施箇所を、具体例を交えながら紹介していきます。これらの部分を適切に改善すると、サイトの改善効果を最大化できるでしょう。どこから手をつけていいか悩んだ場合は参考にしてみてください。

ファーストビュー

ファーストビューは改善効果が高い重要な領域です。メイン画像やキャッチコピー、CTAボタンの要素を工夫し、ユーザーの興味を引きつけるためのABテストを実施しましょう。

メイン画像

ファーストビューでは、画面を広く占める画像の検証がおすすめです。ファーストビューの画像はウェブサイト内で最も目立つ場所であり、ページ全体のデザインにも影響を与えます。画像の変更やサイズ、レイアウトの調整だけでも効果があります。

ユーザーの目線に立ち、商品やサービスのシーンを想像できる画像を選ぶのがポイントです。人物画像の場合は、ポージングや目線などを微調整し、ポジティブな印象を与えるように調節しましょう。

ターゲットユーザーの属性にも注意し、性別や年齢、商品に対する知識に合わせて画像を選んでください。要素を一つずつ変更し、効果の高い画像を検証していきましょう。

キャッチコピー

キャッチコピーのABテストでは、訪問者の属性や傾向を把握し、ユーザーに刺さるキャッチコピーを考えることが重要です。アクセス解析ツールを利用して年齢層や性別、行動履歴を分析し、ユーザーの特徴を把握しましょう。

それに基づいて、ユーザーがサイトを訪れる目的に合わせた訴求を行うことが大切です。

例えば、新商品の売上が好調な場合は、「〇〇ブランドの最新作が人気!今すぐチェック!」というようなキャッチコピーが効果的と言えるでしょう。セール時に売上が伸びる場合は、「○○ブランドが今なら○%オフ!」といったキャッチコピーが魅力的です。

また、具体性もキャッチコピーにとって重要です。BtoBのマーケティングでは、具体的な文言を使うと良いでしょう。例えば、「精密な機械加工」という抽象的なキャッチコピーよりも、「複雑形状鋳物の機械加工」という具体的な表現の方がわかりやすく訴求力があります。 以上のポイントを踏まえて、ユーザーのニーズを意識し仮説を立てながら、効果的な表現を見つけましょう。

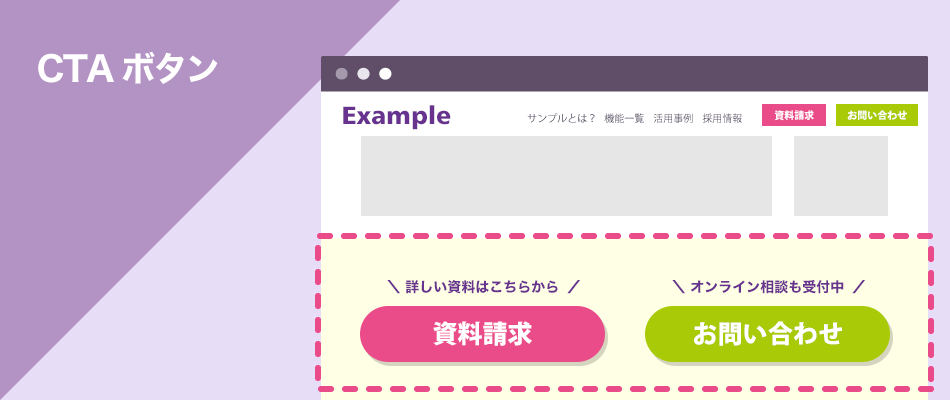

CTAボタン

CTAボタンは購入導線に近く、効果が高まる要素です。これから挙げる要素を工夫することで、成果につながるABテストを実施できます。ABテストのクリエイティブを作る際の参考にしてみてください。

サイズ

CTAボタンは他の要素に埋もれない適切なサイズが求められます。ユーザーが見逃さずにクリックできるような工夫が必要です。重要なボタンであるため、サイズを大きくし目立たせる一方で、サイトのバランスを崩さないように注意しましょう。

さらに、CTAボタンのサイズはパソコンだけでなく、モバイルやタブレットなどのデバイスに合わせて考慮する必要があります。ユーザーがスマートフォンからアクセスするケースが増えているため、各デバイスで見た目を確認し、適切なサイズに調整することが重要です。

モバイル画面での見やすさも忘れずに確認しましょう。

形状

CTAボタンの形状も重要な要素です。形状によって与える印象が異なるため、サイトのコンセプトに合ったものを検討しましょう。

例えば、円形や楕円形のボタンは柔らかさや温かさを表現し、四角形や長方形はスタイリッシュさや堅実さ、安心感、信頼性を与えます。また、丸角の形状は親しみやすさやポップさを感じさせます。

適切な形状を選ぶには、全体の雰囲気に合っているかを確認することが重要です。例えば、子ども向けのサイトに四角形のCTAボタンが配置されていると違和感を覚えてしまいます。逆に円形のCTAボタンが設置されると軽い印象を与える可能性があります。

形状はユーザーに対して与えるイメージや印象を大きく左右する要素ですので、慎重に検討しましょう。

色

CTAボタンの色も重要な要素です。目立つ配色を選び、ユーザーにCTAボタンの存在を認識させましょう。

ただし、サイトデザインとのバランスも考慮しなければなりません。例えば、サイト全体の色が赤であり、CTAボタンも赤にすると、ボタンが目立たずユーザーの興味を引くことが難しくなります。

そのため、色相環を活用した「対象色相配色」を応用してみましょう。これは、サイト全体のメインカラーと対比関係にある色を使用することで、印象に残りやすい配色を実現します。

例えば、サイト全体が赤であれば、補色関係にある緑を利用することで、メリハリのあるCTAボタンを作ることが可能です。適切な色を選ぶことでCTAボタンが目立ち、ユーザーの目を引きます。

位置

CTAボタンの最適な配置位置は以下の3つです。

- コンテンツの末尾

- コンテンツの中

- 固定ヘッダー(フッター)

まずは「コンテンツの末尾」で、商品やサービスの説明後に配置し、ユーザーにアクションを促します。次に「コンテンツの中」では説明文とのつながりを意識して適切なタイミングで配置し、ユーザーのアクションを引き出しましょう。

最後に「固定ヘッダー(フッター)」は画面の右下や右上に常に表示されるため、ユーザーのアクションを逃しません。その他、ファーストビューにも配置しましょう。

テキスト

CTAボタンのテキストは、マイクロコピーとラベリングの2つに分けられます。マイクロコピーはボタン上部に配置されるテキストであり、ラベリングはボタン上に表示されるテキストです。どちらのテキストも、クリック率やコンバージョン率に大きな影響を与えます。

CTAテキストを効果的にするには3つのポイントがあります。まず、メリットが明確であること。次に、緊急性を伝えること。そして、ユーザーの心理負担を減らすことです。具体的な例としては、「無料でスタートする」「今だけ50%OFF」「簡単3ステップで完了」といった文言が挙げられます。

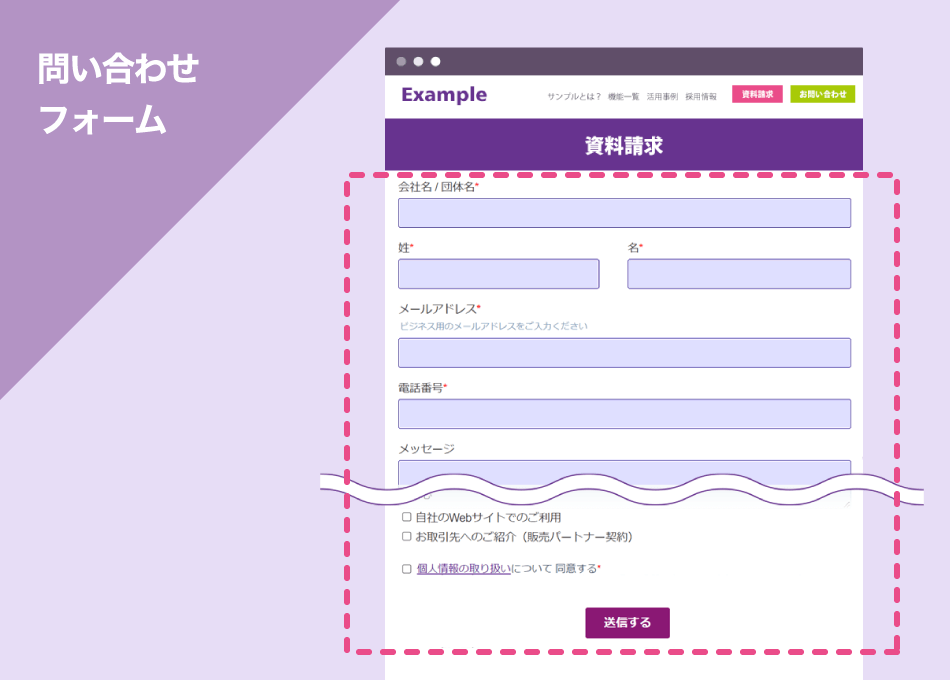

問い合わせフォーム

「問い合わせフォーム」は、ABテストの対象としては少々難しい部分です。動的な要素を含むためですが、直接的に購入に影響を与える重要な要素でもありますので、可能であればテストを行ってみることをおすすめします。

申し込みページでは約7割の訪問者が離脱すると言われ、その大半は申し込みフォームの項目数や入力内容によるものです。したがって、「フォーム」はCVRに影響を与える重要な要素と言えます。

主なテスト項目としては、入力項目の内容や画面遷移の仕方(1ページ完結か複数ページに分割するか)が挙げられます。ユーザーにとって使いやすいフォームを追求しましょう。

導線

ユーザーが求める情報にたどり着くまでにページ遷移が多い場合、ユーザーが手間だと感じ、離脱する可能性が高まります。たとえ求める情報があっても、たどり着くまでの導線がわかりづらい場合には、離脱の要因となり得るのです。そのため、ページ遷移の必要性を検討し、より手間の少ない、わかりやすい導線設計を心がけるようにしましょう。

また、ウェブページ内に、外部リンクが設置されている場合も離脱導線となる可能性があるので注意しましょう。外部リンクは、ユーザーを外部ページに誘導するために作られるものであり、コンバージョンに直結しないならば排除するほうが良いでしょう。

しかし、ウェブサイト内のコンテンツを紹介する際や、ユーザーの利便性を向上させたい場合には、意図してリンクを配置することにも効果があります。リンクは適切な状況で使用し、うまく使い分けることが大切です。

ABテストの実施方法・流れ

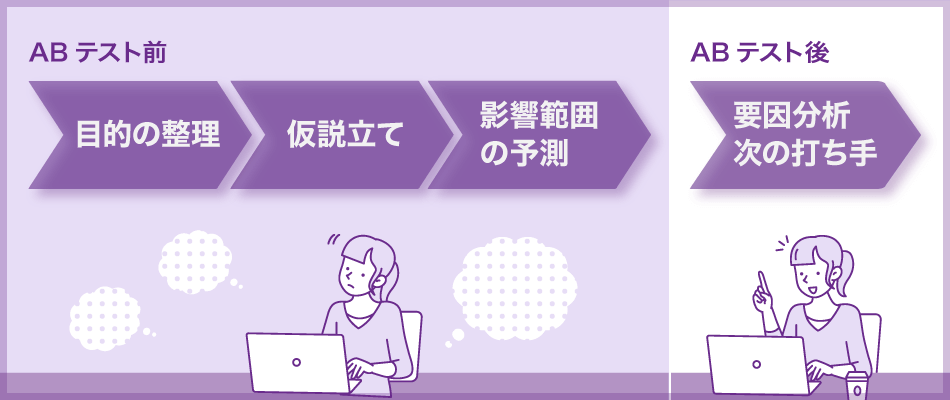

ABテストの実施方法・仕組みを理解するためには、具体的な手順を把握することが重要です。目的を整理し指標を定め、仮説を立てて改善ポイントを明確にします。

その後、仮説をもとにABテストを実施します。最後に、結果を分析し改善に反映させるのです。これにより、効果的な改善策を見つけ出し、成果を最大化できます。

目的を整理し指標を定める

ABテストにおいては目的と指標の整理が重要です。

コンバージョンに関連する目標を定めるため、アクセス解析でユーザーの行動パターンを把握しましょう。重要な箇所を特定し、改善のインパクトを見極めます。

その際コンバージョンに至る手前のポイントを改善することが重要です。「直帰率の低下」「平均ページビュー数の増加」「フォームページへの遷移数の増加」などの指標を改善しましょう。

また、影響の大きい箇所や多くの流入があるページからテストを行い、少しの改善でも全体の成果につなげることが重要です。トップページからコンバージョンに至るまでの経路や離脱率の改善に焦点を当ててテストすることがおすすめです。

仮説を立てて改善するポイントを決める

仮説を立てずに検証を行うと、むしろページのコンバージョン率を下げる可能性があることを忘れてはいけません。

まず、ユーザーの心理を想像し、改善が必要なポイントを探しましょう。ユーザー目線で考え、特に影響の大きい箇所やユーザーの目に触れやすい箇所を選ぶことが重要です。例えば、トップページの場合、ファーストビューにあるキャッチコピーがニーズに合っていないと仮説立てられます。

また、ヒートマップやアクセス解析のデータを活用して有効な仮説を立てることも重要です。サービス提供者としての感覚に囚われず、ユーザー目線での改善とデータを組み合わせて分析していきましょう。

ABテストを実施する際には、多くの要素を変更したくなるかもしれません。しかし、「こうすればよくなるのでは?」という仮説を持たずに検証を行うと、むしろページのCVRを下げる可能性があります。常にユーザーの心理を考慮し、「こういうユーザーの心理があるため、こういうパターンを試す」という仮説を持つことが重要です。

仮説をもとにクリエイティブを作成する

仮説に基づいて浮かんできたアイデアを活かし、テストページのクリエイティブを作成していきましょう。その後でABテストの実施段階に進むことができます。

ABテストを実行する

ABテストを実行する際には、比較する各パターンを同じ条件下で検証することが重要です。

例えば、クリスマスや敬老の日など特定のイベントに関連するコンテンツを紹介する場合、イベント前後にアクセス数が急上昇する可能性があります。異なるタイミングで複数のパターンを試すと、正確なデータを収集できず、データの解釈に誤りが生じてしまうでしょう。

各パターンのテストでは、検証したい項目以外は同じ条件で実施することが重要です。

テストパターンを用意したら、ABテストを実施しましょう。一般的には、ユーザーをランダムに割り当てて表示します。

なお、より高度な検証を行いたい場合には、流入経路ごとやユーザーをセグメント化して異なる表示を行いましょう。購入回数や購入頻度などの条件に基づいてユーザーをセグメントすると良いでしょう。

結果を分析し改善する

ABテストの結果を分析し、具体的な改善策を実施します。ABテストを実施しただけで満足せず、得られた結果を広告やランディングページに適切に反映していきましょう。

ABテストはCVRの最大化やサイトエンゲージメントの向上を目的としていますが、必ずしも良い結果が得られるわけではありません。良い結果が出た要因と悪い結果が出た要因をしっかり検証しましょう。

仮説に基づいたABテストを行うことで、どんな結果も新たな知見に繋げることができます。結果が期待通りでなかった場合は、別の改善アイデアを考案し、繰り返しABテストを行いましょう。

結果の分析・改善にあたっては社内でチームを編成することが理想的ですが、難しい場合は外部の専門家に相談することも検討しましょう。

ABテストを実施する際の注意点

ABテストを実施する際の注意点としては、以下の4点が挙げられます。

- 一か所ずつ検証する

- PV数を確保して実施する

- パターンの比較は同時期に行う

- 検証期間は1~2週間以上設ける

それぞれ見ていきましょう。

1箇所ずつ検証する

ABテストでは、一度に1箇所ずつ検証することが重要です。複数の要素を同時に変更すると、どの要素が結果に影響を与えたのかを特定することが難しくなるためです。

例えば、ボタンの色やテキスト、配置などを個別にテストし、それぞれの効果を明確に把握する際、一つの要素に焦点を当てて検証することで、改善策の効果を正確に評価できるようになります。

ただし、多変量テストでは複数の要素を同時に変更します。なお、多変量テストを実施する場合には、対応する機能を搭載したツールの活用が必須です。

PV数を確保して実施する

ABテストを行う際には、十分なページビュー(PV)数を確保することが不可欠です。PV数が少ないままABテストを行うと、データの信頼性が低下し、結果の有意差を判断できなくなる可能性があります。正しい結果が得られなかった場合、テスト期間を延長しなければなりません。

一般的に、各バリエーションに対して、だいたい2000以上のPVを集めるのが理想といわれています。十分なPV数を確保できていれば、統計的に有意な結果を得ることができ、意思決定の精度が向上します。

パターンの比較は同時期に行う

ABテストを効果的に行うためには、同じ時期に実施することが重要です。なぜなら、比較結果の差には「外部要因」と呼ばれる、コントロールできない要素が影響する可能性があるからです。

外部要因には政治経済の動きや天候などの環境要素だけでなく、競合他社のキャンペーン状況なども変わることが考えられます。それにより、ユーザーの流入経路やモチベーションなども変化していきます。

具体的には、月末は給料日の近い人が多く購買傾向が高まる場合や、月額制のサービスでは月初に入会者が増えて翌週から減少する傾向がある場合などがあります。特別な理由がない限り、同じ期間内でABテストを行うことをおすすめします。

検証期間は1~2週間以上設ける

ABテストはすぐに結果が出るものではありません。検証期間は少なくとも1〜2週間以上設けることが望ましいです。

例えば、3日間など短期間でテストを実施した場合、平日なのか週末なのか、月初なのか月末なのかといった、検証対象ではない要素が影響してしまい、正確な結果を得られないでしょう。また、一時的なトレンドや偶然の要素が結果に影響を与える可能性があります。

ABテストは十分な期間を確保することで、変動要因があっても平均的なデータを収集しやすくなることを覚えておきましょう。

ABテストツール「TETORI」の活用事例

最後に、ABテストツール「TETORI」の活用事例を2つ紹介します。ABテストをより効率的に行いたい人は、ぜひ導入を検討してください。

事例①ポップアップのABテストで資料請求ページへのアクセスが向上

『河合塾KALS』は、医学部学士編入、文系大学院入試、大学編入対策など、幅広い講座を開講しているキャリア形成を支援する予備校です。2014年にTETORIのCMSを活用しサイトリニューアルを行ったところ、サイトへのアクセス数は増加したものの、資料請求やイベント申し込みといったCVに結びつかない点が課題になっていました。

そこで、ポップアップを出さない場合と出す場合でABテストを実施し、資料請求ページへのアクセスの変化を検証しました。その結果、ポップアップを出した場合に3〜4%もアクセス数がアップすることが判明しています。

この結果をもとに、ポップアップのクリエイティブに対してもABテストを実施した結果、学生が求める最適なコンテンツを把握できるようになり、CVの増加につながりました。

『河合塾KALS』の事例について、詳しい内容を知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

事例②UI施策のABテストでコンバージョン率アップ

『クラウドサイン』は弁護士ドットコム株式会社が展開する、クラウド上で契約の締結・管理ができるサービスです。ウェブ検索やリスティング広告、ディスプレイ広告などから流入してきたユーザーに対し、CVRを挙げるための施策を検討したところ、気軽にweb上で検証できない状況に課題を感じていました。

そこで、操作性の良さや、テンプレートの豊富さ、ABテストの実施しやすさに惹かれ、TETORIを導入しました。その結果、UI変更が難しい環境下においても気軽にABテストの実施が可能になっています。

さらに、レポート機能によるスムーズな効果検証によって、資料請求ページやセミナー参加ページの最適化にも貢献し、CVRの改善にもつながりました。

今後は、訪問したあらゆるユーザーと最適なコミュニケーションを取るためにTETORIを活用し、より良いユーザー体験の創出をめざすとしています。

『クラウドサイン』の事例について、詳しい内容を知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

まとめ「ABテストツールならTETORI」

ABテストには短期間・低コストで効果的な施策の打ち出せる、ユーザー理解が向上して成果につながる、勝ちパターンを導き出せるなど、多くのメリットがあります。

素早く効果的なABテストを実施するためには、「TETORI」を活用するのがおすすめです。「TETORI」は、ポップアップ・CTAの作成・分析などができるWeb接客ツールであり、多種多様なシナリオテンプレートを用意しています。また、ポップアップの編集やデザインレイアウト、カラーの変更も簡単にできるため、複数パターンでの検証が可能です。ぜひ「TETORI」を活用して、効果的なABテストを実施してみてください。