「LPOって何?」

「どのように取り組めば良い?」

Webマーケティング施策のひとであるLPOについて、このような疑問を持っている方もいるでしょう。

LPOは、適切に実施すればLPの成果の向上につながりますが、やみくもに着手しても良い効果は出ません。現状を分析した上で、適切な施策を行う必要があります。

この記事では、LPOの概要と、LPOの進め方や具体的な施策例について解説しています。その他のマーケティング手法との違いも含めて確認してください。

この記事でわかること

- LPOの概要

- LPOの進め方

- LPOの具体的な施策例

目次

LPOとは?

LPOとは「Landing Page Optimization:ランディングページ最適化」の略で、LPをユーザーのニーズに合わせ、コンバージョンや成約率を向上させるマーケティング手法です。

ランディングページ(LP)には、以下の2種類の定義がありますが、LPOにおけるランディングページは後者を指します。

- ユーザーが最初にアクセスしたページのこと

- ユーザーに特定のアクション(問い合わせ・資料請求・注文など)を起こさせることを目的に作成される専用のWebページ

縦長レイアウトが主流で、Web広告やメルマガから流入したユーザーを、注文や問い合わせといった成果につながる行動に導くことを目的とします。

LPOとその他のマーケティング手法との違い

下表は、LPOとその他のマーケティング手法との違いをまとめたものです。

| 手法 | 対象 | 目的 | 具体的な施策 | |

|---|---|---|---|---|

| CRO | LPO | ランディングページ | LPのコンバージョン率向上 |

|

| EFO | エントリーフォーム | フォームの入力率を向上させ、コンバージョン率をアップさせる |

|

|

| SEO | Webサイト全体 | 検索結果で上位表示させることで、訪問者数を増やし、顧客を獲得する |

|

|

それぞれ目的が異なるため、対策する対象や施策も異なります。Webマーケティングにおいては、これら3つの施策を組み合わせて行うことで自社のWebサイトの成果を最大化できます。

以下ではLPOが、EFOやSEOとどのように違うのかを見ていきましょう。

EFOとの違い

EFOは「Entry Form Optimization:フォーム最適化」の略で、Webサイトに設置した問い合わせや資料請求などのフォームの入力率を高めるための手法です。

「入力項目を減らす」「入力補助機能を導入する」など、エントリーフォームを最適化することでユーザーの離脱を防ぎ、コンバージョンにつなげることを目的としています。

LPOとEFOは、いずれもCRO(Conversion Rate Optimization)に含まれる施策の一部で、Webサイトのコンバージョン率を向上させるためのマーケティング手法ですが、施策対象とするページが異なります。LPOがLPを対象とするのに対し、EFOではエントリーフォームを対象としています。

SEOとの違い

SEOは「Search Engine Optimization:検索エンジン最適化」の略で、検索エンジンからのWebサイトの評価を高め、検索結果の上位に表示させるための手法です。

Webサイト全体のコンテンツ量や質、サイト構造といった要素を改善することで検索エンジンからの評価を高め、検索結果ページの上位に表示されるようになります。

LPOとSEOは、目的が異なります。LPOの目的はサイトの訪問者を問い合わせや購入に誘導することですが、SEOはサイトの訪問者数を増やすことを目的とします。

WebマーケティングにおけるLPOの必要性や重要性

いくら広告で集客できても、LPでユーザーのニーズを掴めないとコンバージョンに至らず売上や利益の増加につながらないため、LPOによるランディングページの改善が必要です。

また、成果の出ているランディングページであっても時間が経過するとともに成果が減少していく傾向があるので、LPOに着手している場合でも、定期的にLPOを行い成果の向上を図りましょう。

LPOは、「Web広告効果の最大化」や競合他社との差別化など、さまざまな効果が期待できるため、Webマーケティングにおいて重要な役割を持ちます。

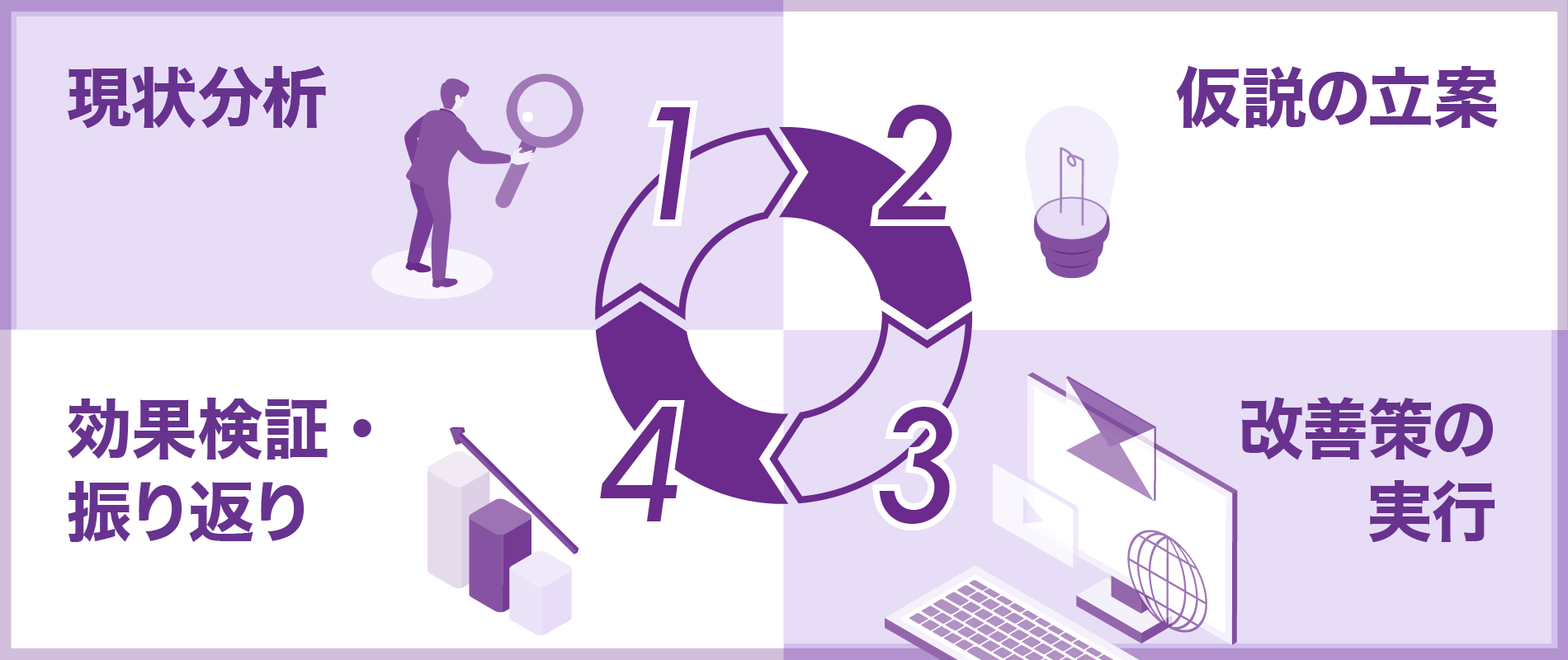

LPOの進め方

LPOを進める際の手順は下図のとおりです。

それぞれの手順について詳しく解説します。

現状分析

まず、現状のLPを分析し、改善すべきポイントを洗い出すことから始めましょう。

集めるべきデータは、LPのアクセス解析や、広告のデータなどです。GAをはじめとするアクセス解析ツールやヒートマップツールなどを活用し、ユーザーの行動を可視化し分析してください。

【確認すべき項目】

- コンバージョン率

- ファーストビューの離脱率

- 平均セッション数

- 離脱場所

- アクセス数

- 検索キーワード など

これらのデータを総合的に判断し、それぞれの指標のバランスを見て、問題点を抽出していきましょう。

仮説の立案

現状分析によって問題点が明らかになったら、その原因について仮説を立て、改善策を立案していきます。問題点に対して「なぜこの問題が起こっているのか」という仮説を立てることで、具体的な改善策が浮かんでくるでしょう。

下表は、問題点と仮説、改善点の例をまとめたものです。

| 問題点 | 仮説 | 改善策 |

|---|---|---|

| CTA(ボタンなど)のクリック率が低い | CTAの位置やデザインがわかりくい | CTAをページの上の方に配置したり、色やサイズを変えたりして目立たせる など |

| 離脱率が高い | 求めている情報が得られない | ユーザーのニーズに合わせコンテンツの内容を充実させる など |

| 特定の流入経路からのコンバージョン率が低い | 広告の訴求とLPの内容が一致していない | LPに合わせて広告のキャッチコピーを変更する など |

改善策の実行

問題点の原因について仮説を立て、改善策を立案したら、実際にそれを実行していきます。

このとき、同時にいくつも実施すると「どの施策に効果があったのか」が分からなくなるため、優先順位を考え一つずつ取り組んでください。Webサイトの改善には費用や時間がかかるので、効果が見込めると確信が持てるものから行うとよいでしょう。

改善策を立てるときにはテクニックに頼りすぎず、サイトを訪れたユーザーのニーズに寄り添って考えることが大切です。

効果検証・振り返り

改善策を実施したあとは、ABテストツールなどを用いて効果測定を行い、必ず成果を検証しましょう。

ABテストとは、Webページを2パターン用意し、どちらのバージョンがより成果が上がるかを比較するテストです。

ABテストを行うことで、特定の要素の改善がコンバージョン率にどのような影響を与えるのかを明確にすることができます。

【実施する際の要件】

- 同じ期間に1か所で実施する

- 流入数の多いページで検証する

- バナーや広告の文、配信媒体などの条件を統一する

なお、あまりに流入の少ないページでテストを行うと、結果が出るまでに時間がかかったり判断できる数値が出なかったりすることがあります。

LPOの具体的な施策例

LPOは、ページの目標によって効果的な施策が異なりますが、コンバージョンにつなげる基本的な構造は大きく違わないため、最適化して成果を上げましょう。

以下、LPOの施策例を紹介します。自社ページの改善に活用してみてください。

広告で訴求した内容とファーストビューの内容を一致させる

ファーストビューを最適化することが、LPOにとって最も重要なポイントです。

ファーストビューは、ユーザーがランディングページを訪れた際に最初に目にする部分で、その先に進んでくれるかどうかの分岐点になります。

広告で訴求した内容とファーストビューの内容が一致していない場合、ユーザーは「広告と違う」と感じ、離脱してしまう可能性が高いでしょう。

たとえば、広告で「新商品が発売されました!」と訴求しているのに、ファーストビューにあるのが古い商品の情報だった場合、ユーザーから「求めているページではない」と判断され、離脱 につながってしまいます。

訴求広告とLPを一致させるだけでなく、ターゲットのニーズに合わせた写真やキャッチコピーでユーザーの興味関心を引きつけることも、離脱を防ぐために有効です。

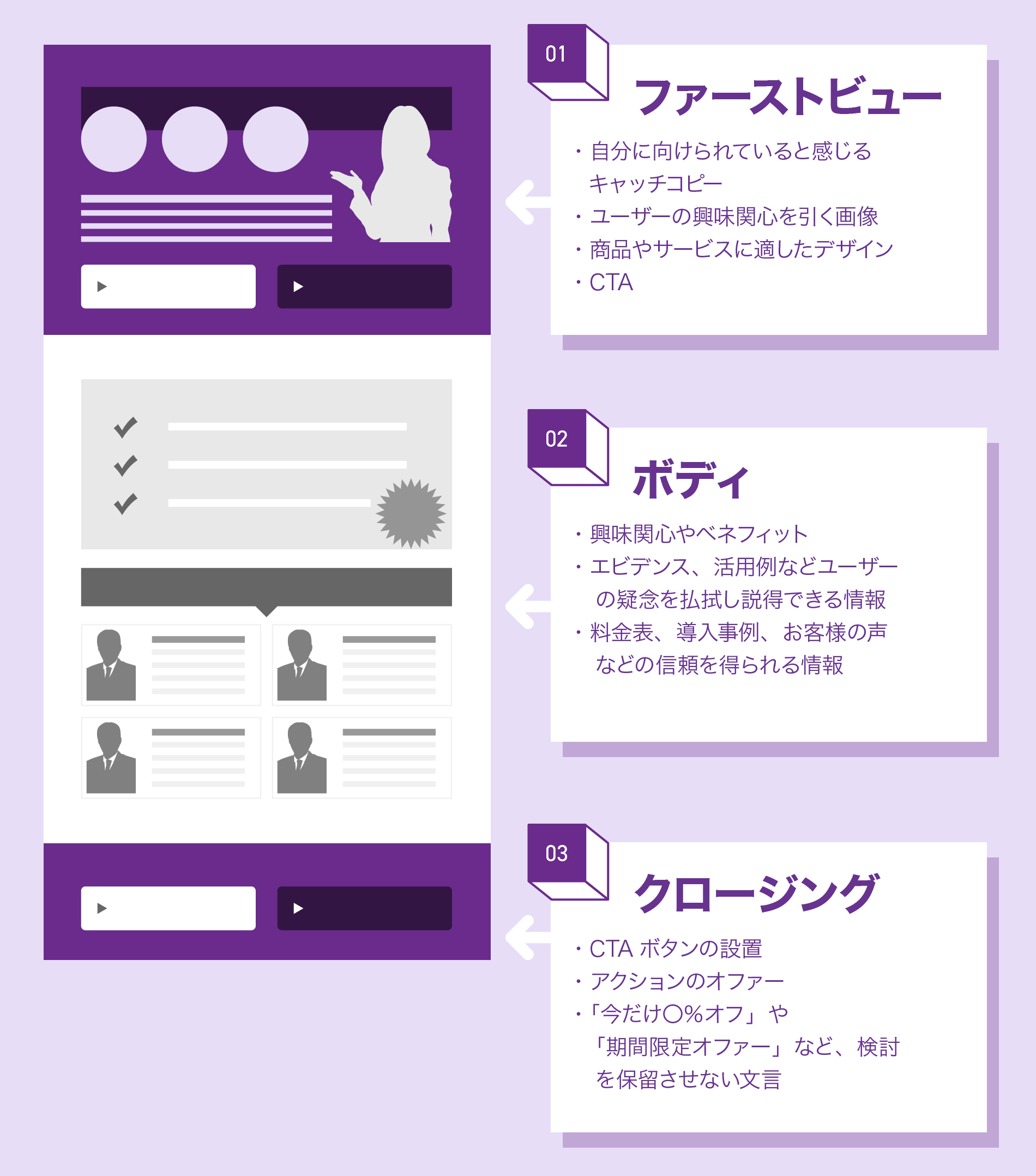

コンテンツの順番変更や追加を行う

ユーザーの購買意欲を高めるには、適切な情報を正しい順番で示していくことが重要です。

基本構成は以下のとおりですが、もし自社サイトに足りない要素があれば追加しましょう。

| 領域 | 構成要素 |

|---|---|

| ファーストビュー |

|

| ボディ |

|

| クロージング |

|

ユーザーの疑念を払い、信頼を得てクロージングへと進みますが、資料請求や問い合わせに関しては多少の疑問が残っている方が効果的なケースもあるので、ページのコンバージョンに合わせてコンテンツを工夫しましょう。

CV率を上げるためには、ファーストビューとクロージングの両方にCTAを入れると効果的です。

CTAを分かりやすくする

CTAのデザインや内容をより見やすくしたり、CTAへの導線をわかりやすくしたりするのも効果的です。

【具体例】

- クリックしたくなるような文言に変更する

- CTAを複数箇所に配置する

- デザイン(形・色・サイズ)をターゲット層に合わせる

- 「しつこい」と感じさせない間隔で配置する

たとえば資料のダウンロードを促す際には、「サイト運用にお困りではありませんか?」「売上が2.5倍になったキャッチコピー」など、思わずクリックしたくなるような文言を取り入れましょう。

また、ユーザーによって態度変容を起こすタイミングが異なるため、コンテンツに合わせてユーザーがアクションを起こしやすい位置にCTAボタンを配置しておくことも大切です。

ページの読み込み速度の向上

ページがいつまでも表示されない、反応が遅いといったページでは、ユーザーがストレスを感じ離脱してしまいます。

「PageSpeed Insights」をはじめとするツールを使って、ページの読み込み速度を測定しましょう。

速度が遅かった場合には、以下の方法で改善することがあるので試してみてください。

- 画像の拡張子をwebpにする

- 使用していないCSSやJavaScriptなどを削除する

- レスポンシブデザインにする

- 不要なタグを削除する

- ブラウザキャッシュを活用する など

ブラウザキャッシュは2回目以降の訪問の際に読み込み速度が上がりますが、キャッシュによって更新が反映されないことがあるので注意が必要です。

ユーザーの属性や行動に合わせたポップアップの表示

ターゲットユーザーのニーズや興味に合わせたポップアップを表示し、ユーザーの興味関心を高めて行動を促すことで、コンバージョン率の向上が期待できます。

ポップアップとは、Webサイトやアプリの画面上に表示されるウィンドウのことで、LPO施策においても有効な手段です。

TETORIでは、訪問したユーザーの「年齢」や「性別」などの属性、「訪問回数」「流入元」に応じてポップアップの表示内容を変えられるため、LPサイトの直帰を防止します。

具体的には、初来訪ユーザーには初回限定サービス、2回目以降のユーザーにはリピーター限定クーポンのポップアップを出すなどが考えられるでしょう。

TETORIは、CTAボタンを簡単に作成できるツールで、パーソナライズが可能です。効果的なCTAボタンの作成・設置ができるためぜひ一度お試しください。

LPOに取り組む際のポイント

LPOでは、ターゲットや目標を明確に定めることが重要です。データを活用し具体的な設定を行いましょう。

以下のようにペルソナとKPIをしっかり設定し、改善のベースとして施策に活かしてください。

具体的なペルソナを設定する

まず、流入経路や属性などのアクセス分析の結果をもとに、具体的なペルソナを設定しましょう。

ペルソナとは、ターゲットとなるユーザーの詳細な人物像をイメージしたものです。

以下のような項目を設定し、実在しているかのようなペルソナを作り上げてください。

- 年齢

- 性別

- 居住地

- 家族構成

- 職業

- 趣味

- 休日の過ごし方

- よく行くお店 など

ペルソナを具体的に設定することで、ユーザーのニーズや問題点がみつかり、効果的にLP改善できます。

ターゲットの定まっていない施策は効果が上がらない可能性が高いため、ペルソナ設定でユーザー心理を明確にしたうえでLPOに取り組みましょう。

KPIを定める

効果的なサイト改善のためには、KPIの設定は必須です。改善の方向が定まってからKPIを設定することで、改善の成果を測定しやすくなります。

KPIは現状の分析結果とKGIをもとに決めるのがよいでしょう。たとえば、顧客獲得がコンバージョンとなるサイトでは、以下のようなKPIを設定できます。

- CVR(見積り、資料ダウンロード、問い合わせなど)

- 商談率

- 広告の顧客獲得単価

またKPIを設定する際は、具体的な数値だけでなく期間を決めるのも大切です。期間を決めることで、改善の成果を測定しやすくなります。

LPOの効果検証にはTETORIを活用しよう

LPOは、コンバージョンや成約率を向上させるマーケティング手法で、ランディングページの最適化を意味します。実施する際には、ユーザーの流入経路やページ滞在率などのデータを活用し、現状の把握と施策の実行、効果検証を行いましょう。

LPOに適したWeb接客ツールTETORIは、ポップアップやチャットボット施策でユーザーに合わせたランディングページを構築し、離脱を防ぎコンバージョン率を最大化します。

また、わかりやすいグラフと数字のレポートで、社内に専任者がいない場合でも簡単にデータ分析することが可能です。

幅広い業界に対応できる豊富なテンプレートと直感的な操作性で、思い描く施策をスピーディーに実行できるでしょう。

無料トライアルが可能なほか、カスタマーサクセスが施策成功まで徹底サポートするので安心して導入していただけます。

効果的なパーソナライズ施策の事例や、詳しいサポート情報が満載の資料をご用意しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

関連リンク